Oz nourri pour incarner la moitié du XXème siècle en un chef d’œuvre foisonnant et infiniment rusé.

Publié en 2010 chez Actes Sud, « CosmoZ », le dixième roman de Claro apparaît sans doute (et c’est encore plus manifeste à la relecture, et avec deux autres romans publiés depuis, « Tous les diamants du ciel » et « Dans la queue le venin ») comme l’impressionnante clé de voûte d’une œuvre qui se déploie depuis quelques années dans plusieurs directions cardinales.

« CosmoZ » poursuit – treize ans après sa première phase – un projet dont l’on pourrait tenter de définir l’une des lignes maîtresses comme la synthèse multi-mythologique des époques, continues ou discontinues, qui ont constitué notre présent, synthèse qui suppose de ne pas se contenter d’aligner les témoignages mythiques, mais de les distiller dans quelque cornue littéraire pour en extraire le véritable suc, évident ou dissimulé. « Livre XIX » (1997) traçait le chemin d’un certain XIXème siècle (1795-1885, environ) à l’aune de vignettes subtilement agencées, dont le caractère hétéroclite apparent révélait pourtant, par le jeu de leurs juxtapositions et de leurs superpositions partielles, un fil secret dans le désordre des contingences.

« CosmoZ » démontre irrésistiblement – et pour l’immense plaisir, un tantinet pervers, de la lectrice ou du lecteur – qu’en ce qui concerne le « premier » XXème siècle (1890-1955, environ), ce fil conducteur peut être celui de la mythologie, apparemment à destination des enfants, créée ex nihilo ou presque, à l’orée de la période, par L. Frank Baum et son « Magicien d’Oz » (1900) – mythologie qui développera toute sa puissance, déjà respectable alors, avec le film MGM de 1939, « film le plus connu » par les Américains jusqu’en 1990.

Tu t’appelles Dorothy, tu es une petite fille et tu vis au Kansas, au milieu des grandes plaines grises, avec ton oncle et ta tante, eux aussi gris, et seul ton petit chien Toto n’est pas gris, son poil est noir et soyeux, il te fait rire, d’un rire dont tu aurais du mal à déterminer la couleur, mais qui, correctement nuancé, devrait pouvoir t’aider à surmonter tout ce gris. Tu portes une robe chasuble sur une blouse à bavette en gaze crème avec des manches bouffantes taillées dans un ricrac bleu. Tu vis au Kansas avec ta tante et ton oncle.

Tante Em est une femme grise qui a engrangé les années dans les rides de son front et les volutes de son chignon, elle ferme les portes d’un coup de hanche, calme la pâte du battant de sa paume et lève les yeux au ciel dès qu’une pensée en amène une autre sans l’avoir consultée auparavant. Oncle Henry et elle forment un couple qui ne produit aucune force, à eux deux ils semblent au contraire absorber le peu d’énergie que leurs mouvements dégagent, et l’espace qu’ils entament se referme sur eux avec un naturel déconcertant. leurs vieillesses conjointes s’additionnent, et l’affection qui les lie dépasse de beaucoup le peu d’égards que chacun a pour soi-même. Tu espères ne jamais devenir comme eux, rester à jamais une unité réfractaire aux opérations, aussi séduisantes soient-elles.

Tu t’appelles Dorothy et le gris est une nuance dont tu ne veux pour rien au monde, ni dans tes cheveux ni dans tes projets.

Comme dans « Livre XIX », et comme plus tard dans « Tous les diamants du ciel » (qui peut largement se lire, à bien des égards, comme une « suite » de « CosmoZ », s’attachant à la période 1950-1990, environ), le décodage monolithique d’un tissu mythique unique, ou même sa réécriture, aussi subtile soit-elle, ne pourraient suffire à la tentative menée ici. Il s’agit bien d’insuffler dans le creuset du mythe d’origine les éléments nécessaires à l’accomplissement complet de sa mission, qu’il faudra aller glaner dans un en-dehors infiniment réel, qu’il soit littéraire et culturel, ou bien, très rapidement, historique, militaire, concentrationnaire et nucléaire.

Grâce au potentiel métaphorique de la tornade, qui secoue et disperse, les personnages essentiels du « Magicien d’Oz », Dorothy, Toto, les Munchkins, l’Épouvantail, le Bûcheron de fer blanc, le Lion, et bien d’autres, vont pouvoir acquérir, directement ou indirectement, projections fantastiques ou émanations à nouveau métaphoriques, leurs doubles physiques, émissaires lâchés dans le réel pour y collecter, à leur corps défendant et à leur âme saignante (sans parler de leurs gencives), les compléments indispensables à la pleine réalisation de ce que L. Frank Baum ne pouvait savoir qu’il devait exprimer.

Après avoir reçu l’assentiment du coude paternel entre les côtes, l’enfant dégage, docile, sa main de l’étau maternel et s’avance vers le Dr Bergfield, lequel, auréolé d’un parfum d’éther et de nicotine (et d’autre chose, aussi), a encore les pensées tout occupées par les seins de son assistante, Miss Glinda – celle-ci se tient en retrait derrière lui, vibratile, tel un orgasme indécis.

Le petit Baum grimace et déglutit, embarrassé par la tumeur nichée dans les alvéoles à vif de sa langue, raison de sa présence en ces lieux. Cela fait onze jours et onze nuits qu’il la sent croître et durcir – s’il boit de l’orgeat il souffre, mastiquer l’élance, quant à parler autant sucer des orties. (La tumeur – le sait-il seulement ? – est ancienne, elle anticipe sa naissance et a dû hanter le suc maternel ou la semence paternelle avant d’investir l’utérus puis de remonter par le gras conduit de l’ombilic jusqu’au fœtus ignare, scrutant et testant la moindre différenciation cellulaire, et ce afin d’élire son domicile nécrosant dans l’appendice lingual, la muqueuse hôte, sa cible.) Il est temps de crever l’abcès, a décrété le père, aussitôt gratifié d’un regard creux de son épouse.

La figure centrale restera bien ainsi celle de Dorothy, fillette trop vite grandie, héroïne malgré elle et comme par inadvertance, gentille, courageuse et résolue parfois, mais ne saisissant guère les tenants et les aboutissants de ce qui se passe autour d’elle, ni dans l’œuvre de L. Frank Baum, ni dans les péripéties que lui impose Claro, pour la compléter, démiurge spinoziste, dans son être véritable, que ce soit en infirmière de la première guerre mondiale, assistant au rafistolage d’Oscar Crow l’épouvantail et de Nick Chopper le bûcheron, en ouvrière d’une fabrique de montres découvrant les joies alors inconnues du radium donnant leur luminescence aux aiguilles, ou en doublure absence de lumière de Judy Garland sous la houlette du machiavélique entrepreneur Léo Singer.

C’est un très long voyage, une migration vers d’autres états de conscience, d’autres conditions de déperdition. D’autres pulsions, aussi. Dorothy reste Dorothy mais elle devient également toutes sortes de femmes possibles, la voilà infirmière au chevet d’invalides de guerre, le visage penché sur des corps décousus, diminués, furieux d’être encore ; puis Dorothy s’envole, elle laisse passer sous elle l’océan susceptible ; elle est désormais ouvrière dans un atelier d’horlogerie, occupée à sucer la pointe de pinceaux nimbés de radium, mais les aiguilles tournent, déjà un orage remodèle le paysage des rues et des champs, elle perd des amis, gagne des soucis, travaille dans la quincaillerie familiale et vend des aspirateurs, du grillage pour poulailler, du barbelé au mètre, elle prolonge son avenir au-delà du raisonnable, fait exploser le monde et puis meurt, renaît et oublie, accomplit des milliers de gestes en un seul mouvement et échafaude cent stratégies d’une seule décision.

Toto l’accompagne partout, il mord son ombre chaque fois qu’elle court un danger pour réveiller en elle cette vigilance qui est comme l’armature de son être. S’est-elle jamais demandé pourquoi les chiens tournaient toujours au moins une fois sur eux-mêmes avant de s’allonger ? Pense-t-elle qu’ils s’assurent ainsi qu’aucun prédateur ne menace leur territoire ? Faux. Les chiens tournent sur eux-mêmes dans le sens contraire de la rotation terrestre, afin de contrebalancer cette entropie qui nous entraîne vers le chaos. Ils reculent d’un tour, par une sorte de prudence horlogère, et de la sorte sont en avance, et non en retard, sur la catastrophe à laquelle nous vouons tous nos espoirs.

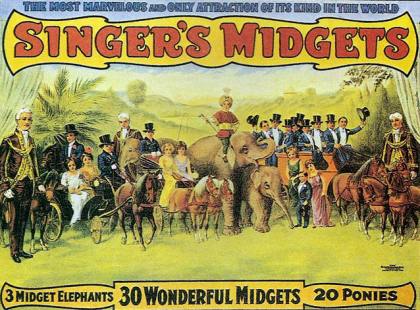

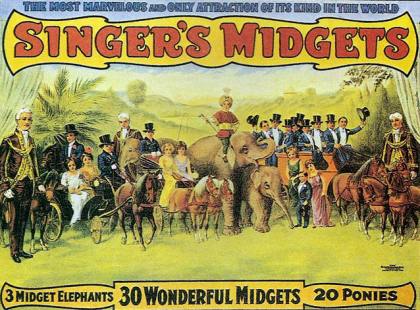

Ce qui permet à ce projet romanesque d’une folle ambition de tenir, de se développer, et de contraindre le réel de ces cinquante années à entrer dans « Oz », au-delà de l’imagination de Claro, qui force le respect et la joie au long de ces 480 pages, au-delà de sa capacité, exceptionnelle, à traquer les ingrédients à inclure (parmi lesquels il faut citer, un peu en désordre, mais tous d’une nécessité sans faille, les tranchées de la première guerre mondiale, les folies eugénistes américaines et allemandes de l’entre-deux-guerres, les freak shows de l’industrie du divertissement de masse, les camps de concentration nazis, ou encore la révélation partielle du pouvoir de l’atome) pour donner à « Oz » sa réalité idéologique et pratique, c’est bien son écriture : aussi à l’aise dans les récits oniriques inspirés par le pavot de L. Frank Baum que dans des traversées atlantiques, verniennes en diable, en aérostat, dans la recension parodique du « Freaks » de Tod Browning que dans la compilation savante des travaux maladifs d’hygiène sociale et raciale de Charles Davenport, dans la transcription d’un interrogatoire par le F.B.I. que dans la description d’un avant-poste et d’une tranchée, dans le journal intime d’un interné psychiatrique que dans les souvenirs bizarrement presque amusés de survivants de l’Holocauste, Claro extrait de chaque phrase, jouant des ressources de la langue – et notamment des doubles (ou triples) sens – en maître, un mélange détonant d’humour et de tragédie, de noirceur et de légèreté, pour offrir à la lectrice et au lecteur un déconcertant et précieux cocktail vital de ces heures sombres de l’inhumanité affleurant alors sous chaque paillette hollywoodienne et sous chaque ukase pseudo-scientifique.

Baum-ratata-baum ! La tranchée absorbait tout – la pluie, les cris des blessés, le sifflement des obus, le claquement des tirs et jusqu’à l’espoir de revoir le jour. Les flancs de boue, insuffisamment étayés par des planches de bois et même quelques cadavres roides, ruisselaient d’une terre rougie qui charriait de tout, des doigts, des briquets, des boutons, lesquels disparaissaient aussitôt dans les trente centimètres d’eau que la terre suçait régulièrement en crachotant. La dernière offensive allemande avait été repoussée cinq heures plus tôt et les hommes du sergent Drane s’efforçaient de ne pas trop compter les absents, comme s’ils risquaient de s’apercevoir, contre toute raison, qu’ils en faisaient eux-mêmes partie. L’horizon avait été remplacé depuis des semaines par l’ingrate portée des barbelés et, quand le ciel tentait quelques simagrées pyrotechniques, il était vite ridiculisé par les tirs de mortier et les giclées livides des projecteurs de casemate.

Avec « CosmoZ », Claro prouve aisément au lecteur que la littérature française contemporaine compte bien en son sein au moins un auteur jouant nettement dans la cour des plus grands Américains contemporains, qu’ils soient le Pynchon de « L’arc-en-ciel de la gravité », le Gass du « Tunnel » ou du « Musée de l’inhumanité », ou encore le Vollmann de « Central Europe », pour ne citer que quelques géants. Il reste à souhaiter que toujours davantage de lectrices et de lecteurs s’en emparent avec délices, et que les travaux universitaires pointus que mérite indéniablement cette œuvre se déroulent sans tarder.